在青海省玉树藏族自治州州府所在地结古镇以东6公里处,有一座举世无双的巨大石经城——嘉那玛尼。近三百年来,经过历代刻经匠人的不断雕刻,加上附近居民和朝圣者们的不断垒积,这里的玛尼石总数已达约25亿块,形成了一座城墙高6米、东西长约450米、南北宽约100米的石城,如此规模,世所罕见。

据当地人传说,嘉那玛尼石经城源于三百年前第一世嘉那活佛于此地捡到的一块天然自显的玛尼石,活佛从此居住在此,刻石度过余生。此后几百年,无数不同身份、不同民族、不同地域的朝圣者发下心愿,历代刻经匠人不断地将经文、真言、佛像、经典等刻上石块,虔诚供奉,镌刻着经文的石头一块块累积、石城一寸寸升高,终于成了今天的面貌。

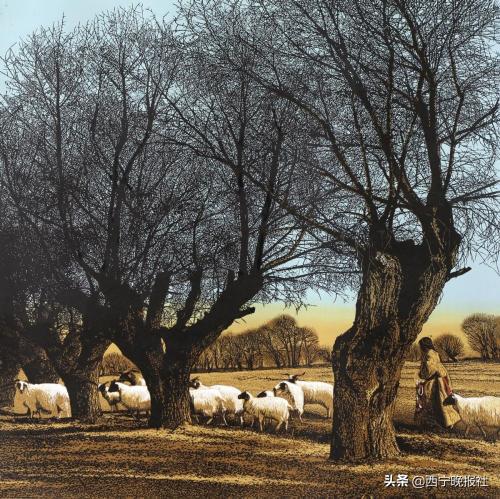

图为嘉那玛尼石经城,才仁看卓供图

玛尼石是藏传佛教信众用来祈福的“灵石”,这种灵石崇拜源于雪域高原的古老宗教——苯教,并在佛教传入后与之融合。把经文或六字真言刻在石头上成为西藏和藏区独特的民俗,“玛尼石”的名字就来源于“唵嘛呢叭咪吽”六字真言。

藏传佛教信众将敬献经石看作寻求佛祖保佑、追求精神敬仰和消灾灭疾的神圣功德之举。百年后的今天,这座仍在“长大”的城池依旧吸引着朝圣者和旅游者不远千里而来,不断供奉上新的石刻,同时也不断唤起石经城脚下刻经人对祖辈留下来的技艺的自豪感,嘉那玛尼成了经刻艺术的最好“名片”。

在嘉那玛尼石经城所在的玉树州玉树市新寨村,46岁的才仁看卓已经刻了三十多年石头,她是这个家庭的第四代刻经人,同时也是州级非物质文化遗产传承人。

才仁看卓说,玛尼石刻艺术是她的家庭祖祖辈辈传下来的,她的爷爷、父亲、叔叔都是当地最有名、手艺最好的刻经人,家里兄弟姐妹七人也全都掌握了这门手艺。才仁看卓从小就跟父亲学习石刻,从十一二岁就正式开始拿起刻刀雕刻玛尼石。

对于这门技艺,才仁看卓有着十分强烈的责任感和使命感,她说,“我从小就跟着父亲一起刻石头,父亲去世了,我们家的手艺就落在了我头上,我必须要将它传承下去,不管是我的家人还是村里的人,只要想学的我就要教他们。”

图为才仁看卓在雕刻。

玛尼石经刻艺术内容丰富,技法多样。据了解,要供奉在嘉那玛尼上的玛尼石刻,必须使用附近山里开采出来的石料制作,这种白色的石头被当地人称为“雍持尕布”,汉语叫藏白玉。雕刻藏白玉的技法丰富,包括阴刻、阳刻、高浮雕、浅浮雕等。

才仁看卓介绍说,以雕刻六字真言的玛尼石为例,首先要平整石料,然后用尺子和铅笔在石面上划出格子。打好格子之后,她用左手托着右手,按照比例画出六字真言的字母轮廓。

图为才仁看卓正在雕刻六字真言。

画好底稿后便可以开始雕刻了。工具只有一把锤子以及一些不同规格的刻刀,但在匠人的巧手中,却能幻化出千变万化的文字和图案。悦耳的“铛铛”敲击声中,石沫纷飞,流畅的线条渐具雏形。等到图案刻好,再按传统配色为六个字母填上不同的颜色,周围保持石料本来的白色或涂为绛红色,一件六字真言玛尼石便告完成。

按照藏区传统的说法,一块普通的石头一旦刻上了六字真言,就不再是普通的石头了,雕刻玛尼石也被认为是一种修行,对才仁看卓来说也是如此。她回忆说,当年父亲的手艺是附近最好的,前来求刻经文的人多到需要排队,父亲今天刻不完就明天,今年刻不完就明年,就这样一直一直刻下去。

跟父亲一样,才仁看卓也很“拼”。虽然现在的她年纪渐大,又要照顾孩子,但每天依旧会花上八个小时左右的时间雕刻经石。在更年轻些的时候,她经常是从天一亮就开始雕刻,一直刻到晚上天黑、看不见了才停下,中间只留短短半个小时吃饭休息,没有周末,也没有假日,“用现在的话就是天天加班”。

才仁看卓说,拿刻刀的时间长了,手指上会长出一个个茧子、磨破流血,最后长成一个硬疙瘩;她手上戴着用皮子做成的指套,不到一个星期就会报废一个;经年累月的敲击在坚硬的锤子底部留下清晰的印记,三十多年的雕刻生涯中,她的锤子都已经断掉了好几把……

尽管如此不易,但才仁看卓雕刻每一刀都极其认真。她还记得初学手艺时父亲的叮嘱:刚学的时候不要图快,要好好用心来刻,千万不能想着快点刻、多刻点、多赚钱,要做就做到最好。她说,她必须要做到最好,否则这一代差了一点,以后就会越来越差,一代不如一代。

三十多年来,才仁看卓一直秉承着这个理念,至于敲击了多少次、雕刻了多少块玛尼石,她自己也说不清楚。

然而,才仁看卓也有些许遗憾:以前她的家乡有许多人都在雕刻玛尼石,最多的时候整个村子几乎都从事这一行业,但由于雕刻玛尼石非常辛苦,成日尘土飞扬,常年风吹日晒,加上现在新兴了许多职业和致富门道,大家可以选择的多了,因此现在村里很多人都已经不再修习这门手艺,还在坚持的人越来越少。

图为才仁看卓的女儿和妹妹在雕刻玛尼石,才仁看卓供图。

令才仁看卓欣慰的是,近年来,国家对非物质文化遗产的保护力度日渐加大,她心爱的玛尼石刻艺术也在其中。2016年,才仁看卓成为州级非遗传承人,2017年4月,青海省玉树藏族自治州被正式确立为国家级“藏族文化(玉树)生态保护实验区”,涵盖玉树藏族民众创造和秉承的物质和非物质文化遗产保护内容,保护主体为代表性传承人与传承群体。

2017年10月,这位只有初中学历的藏族女子来到中国最知名的高等学府之一——清华大学,与其他十几位同样来自青海玉树的非物质文化遗产传承人一道参加了由文化部、教育部发起的“中国非遗传承人群研修研习培训计划”。培训班致力于帮助非遗传承人提高文化艺术素养、审美能力、创新能力,在秉承传统、不失其本的基础上,提高中国传统工艺设计、制作及衍生品开发水平,实现非物质文化遗产在现代社会的可持续发展。

这次培训为才仁看卓打开了一扇新的大门,她通过研修认识了很多非物质文化遗产传承人,并且获得了诸多讨论的平台,促使她更深刻地了解非物质文化遗产的重要性、传承方法和传承渠道。此外,诸多文化、工艺、美术、非遗方面的专家也给予了她许多帮助,进一步鼓励她把玛尼石刻的文化继续传承下去。

实际上,才仁看卓一直在传承传统玛尼石经刻艺术的基础上不断寻求创新的可能性。此次培训也给了她一个机会,使她能够将家乡的玛尼石经刻艺术带到北京、带到清华美院这一高端学术舞台上。

在清华美院的展示台上,她带来了许多用当地雕刻玛尼石的专用石材——藏白玉雕刻的车挂、摆件、佛珠、香插等“小玩意儿”:摆件上雕刻着玛尼石上最常见的图案六字真言;车挂为精美的玛尼石配上了中国结和牦牛毛编制的挂绳等配饰;佛珠、香炉、香插既有石材的厚重又有些美玉的温润;迷你石磨反映了藏族人民磨制糌粑的过程……这些都是她和家人设计出来满足游客需求、兼具艺术性与实用性的旅游文化产品。

图为才仁看卓结合传统玛尼石经刻艺术开发的旅游纪念品。

为了做大做强这一事业,才仁看卓和丈夫两人于2003年成立了嘉那嘛呢工贸有限公司。公司生产的玛尼石刻工艺品不仅卖给游客,还登上了“天上玉树”“藏宝网”等电商平台,招徕了不少顾客,目前每年利润可以达到几十万元。

同时,才仁看卓还在村里招了二十多个徒弟,这些徒弟们大多是村里比较贫苦、文化底子薄、经济上比较困难的村民。她教授徒弟们雕刻手艺,徒弟们基本学习两年左右便可以达到独立制作产品的水平,每个月还可以拿到两三千元的工资,很好地解决了他们的生活困难。

对于未来的规划,才仁看卓只有一个想法:继续做下去,做到最好,尽自己的最大努力将玛尼石刻艺术发扬光大。她说,现在自己的五个孩子都在上学,大的上高一,最小的只有六岁,她希望孩子们好好上学、好好读书,学了文化之后再来学手艺,将祖辈教给自己的技艺一代一代传下去。(中国西藏网 文、图/苏文彦)

-

纯手工

纯手工走近掐丝唐卡艺术,感受藏传文化辉煌-记唐卡艺术家刘建海

唐卡是藏族文化中一种独具特色的艺术形式,至今已有1400多年的历史,具有浓郁的宗教色彩和独特的艺术风格,是中国民族绘画艺术的珍品 ,题材内容涉及藏族的历史、政治、文化和社会生活等诸多领域,具有鲜明的民

编辑:青唐小将军 发布:2020-03-12

-

纯手工

纯手工河湟地区的土司古迹与文物

明清时期河湟地区有16家(有时也说18家)。包括东李土司(李南哥)、西李土司(李文)、小李土司(李化

编辑:青唐小将军 发布:2022-05-25

-

纯手工

纯手工青海,这些工艺品你了解吗?

在青海,有好多非遗,也许很多人都不了解。民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统美术、民俗……它们自身有着文化和市场价值,带着好奇心可以了解一下

编辑:青唐小将军 发布:2021-12-09

-

纯手工

纯手工青海“藏绣之乡”非遗传人:37年传授技艺“步履不停”

图为多杰措在绣架前创作。受访者供图图为多杰措在绣架前创作。受访者供图(爱国情 奋斗者)青海“藏绣之乡

编辑:青唐小将军 发布:2021-08-04

-

纯手工

纯手工河湟剪纸非遗传承人张风兰:做月饼 剪红纸 庆双节

西北特产网转载整理:剪纸总和喜庆的节日不可分割,红红的剪纸作品表达着对美好生活的愿景,展现

编辑:青唐小将军 发布:2021-09-10

-

纯手工

纯手工“品文化·看果洛”系列报道之八:异彩纷呈的果洛手工艺(下)

青海新闻网讯 拉加镇地处气候温和的黄河河谷,是果洛有名的藏靴生产地。8月12日,记者来到距离玛沁县七

编辑:青唐小将军 发布:2022-04-30

-

纯手工

纯手工新地标:“世界级”的文化圣地——嘉那玛尼石经城

牵手新地标,迈进新时代。今天我们与报道组一起走进玉树州“世界级”的文化圣地——嘉那玛尼石经城。玛尼石

编辑:青唐小将军 发布:2021-06-13

-

纯手工

纯手工青海藏族古法造纸工艺

青海省玉树藏族自治州囊谦县香达藏族造纸工艺,是孕育于当地民族文化土壤中的一种传统造纸工艺,包含民间的

编辑:青唐小将军 发布:2022-03-15

-

纯手工

纯手工民间剪纸艺人

点击 " 剪纸,又叫刻纸,是中国汉族最古老的民间艺术之一,剪纸是一种镂空艺术,其在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受。最具代表性的是北方山西的江萍剪纸,发展成为多色、套色、花色美,形成了“简中求繁、繁中

编辑:青唐小将军 发布:2020-04-01

-

纯手工

纯手工世界最大玛尼石堆,数量达25亿,相当于20万套房子

青海玉树,是一个历史悠久的城市,自古以来便是西宁,康定,拉萨三地之间的贸易重镇。其“名山之宗、江河之

编辑:青唐小将军 发布:2021-06-12

-

纯手工

纯手工青海“藏艺”传承不息:从民间“师带徒”到现代高校教育

“我爷爷的爷爷画唐卡,家里祖祖辈辈都在画。”藏族小伙南拉才让出生于青海省黄南藏族自治州同仁县热贡地区

编辑:青唐小将军 发布:2021-12-14

-

纯手工

纯手工把西藏的味道带回家——藏香

来到西藏,时刻环绕周身的除了虔诚的朝拜和诵经,还有空气中缥缈不定的香气。这就是藏香,悄无声息地渗透在

编辑:青唐小将军 发布:2021-07-27

-

纯手工

纯手工青海互助:盘绣绣出了一条脱贫路

【走向我们的小康生活】随着绣花针绕着绣布上下翻飞,各种带有泥土气息的青绣作品在绣娘的手中缓缓呈现,这

编辑:青唐小将军 发布:2021-08-28

-

纯手工

纯手工青海唯一,汪珍作品入选全国版画作品展

2021年12月9日,由中国美术家协会和四川美术学院共同主办,中国美术家协会版画艺术委员会、四川美术

编辑:青唐小将军 发布:2022-01-06

-

纯手工

纯手工金川藏绣,是金川嘉绒藏族编织与刺绣的简称

金川藏绣,是金川嘉绒藏族编织与刺绣的简称。早在公元9世纪开始萌芽,经过700多年的融合以及明朝、清朝

编辑:青唐小将军 发布:2021-08-02

-

纯手工

纯手工美到爆的编织地毯,不学真的亏大了

今天整理了一个简单的编织地毯教程,希望能对大家有所帮助,可以亲自动手编织一个属于自己的小地毯。 其实这个教程不仅能织家里的地毯,更是为了让我们发散思维,寻找更多的灵感。比如也可以做成我们车里铺的车毯。

编辑:青唐小将军 发布:2020-10-14

-

纯手工

纯手工我省藏绣手绘唐卡参展国际博览会唱主角

我省藏绣手绘唐卡参展国际博览会唱主角为期4天的中国(北京)国际妇女儿童产业博览会于11月22日在北京

编辑:青唐小将军 发布:2020-07-19

-

纯手工

纯手工厉害啦!贵南藏绣作品喜获青海刺绣大赛一等奖

贵南县仁青藏文化艺术开发有限责任公司藏绣作品喜获青海省第二届“民族团结进步”青海刺绣展暨刺绣大赛一等奖。 8月31日青海省第二届“民族团结进步”青海刺绣展暨刺绣大赛在西宁开赛,来自全省各地区七百余名

编辑:青唐小将军 发布:2020-04-16

-

纯手工

河湟工匠 - 第三期 只为那风中的传说

“湟源丹噶尔皮绣”市级传承人——李永清我们不仅要深挖、传承,还要不断去创新,唯有这样才能无愧这方山水

编辑:青唐小将军 发布:2022-05-27

-

纯手工

纯手工湟中银铜器:文化传承的精品

展示錾刻技艺的李成。 本报记者 吴雪 摄逼真的造型、精湛的工艺、炫目的光泽,这就是以形薄、光亮、轻柔

编辑:青唐小将军 发布:2020-08-28

-

纯手工

纯手工探秘千年藏香

在大部分人眼中 西藏是神秘的 无论是它的味道 还是它的风景 西藏的魅力,无与伦比 在雪域高原 有一种味道叫藏香 净心制香的藏民族用厚实的双手 将藏文化的精髓凝聚于香 使无情的药草升华为有情的馨香

编辑:青唐小将军 发布:2020-08-21

-

纯手工

纯手工领略西藏佛像艺术 感受传统篆刻文化

领略西藏佛像艺术 感受传统篆刻文化——佛像篆刻家盾甫的《藏传佛教石窟造像卷》 《藏传佛教石窟造像卷》

编辑:青唐小将军 发布:2021-06-09

-

纯手工

纯手工在西藏人手中,酥油“玩”出了新花样

每个地方都有属于自己的味道。 提起川渝,你会想到火锅的辛辣;说起广东,你会回味起早茶的精致;而来到西藏,你一定会遇见酥油的醇香。 酥油浓缩着高原的味道。走进任何一个西藏人家中,主人首先端出来的便是一壶

编辑:青唐小将军 发布:2020-06-17

-

纯手工

纯手工走进非遗展厅 感受青海魅力

本报记者 咸文静韩乙米娜:“希望青海刺绣 走得更远”循化撒拉刺绣是撒拉族女子巧夺天工的传统技艺,20

编辑:青唐小将军 发布:2020-12-19

-

纯手工

纯手工高原上,她们拥有最好的手艺 高原下,我们是最真诚的解读者

棉线麻布粗肌理的布面 用彩虹的颜色挑经显纬 是本源,不加藻饰,不矫揉造作 本真,该是世界万物起源的模样,纯粹而神秘 那便是土族儿女世代坚守的美学态度 作为“太阳的后裔” 她们独特的宇宙观与创造力 让

编辑:青唐小将军 发布:2020-09-15